Nejnovější

Nejčtenější

- Václav Klaus pro Aktuálně.cz: Fialova vláda byla tragická. Řekl, proč jí vyčítá Ukrajinu i nesvobodu

- Jiří Weigl: Americká Národní bezpečnostní strategie - USA v multipolárním světě

- Jiří Weigl: Ukrajina jako katalyzátor hrozící existenční krize Evropské unie

- Václav Klaus pro MF Dnes: Tragický omyl falešných tří procent

- Úvodní projev na výroční konferenci Alternativ-WEF v Praze

Hlavní strana » Deutsche Seiten » Europa hat eine Zukunft –…

Europa hat eine Zukunft – aber eine nicht allzu rosige

Deutsche Seiten, 19. 3. 2011

Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, die Stadt Brixen und seine Gegend zu besuchen. Der Moderator dieser Veranstaltung, Herr Christian Pfeifer, hat mich vor einem Monat in einem Interview für die Südtiroler Wirtschaftszeitung gefragt, was mich eigentlich nach Brixen bringt. Meine Antwort war: der unbekannte Ort und die Gelegenheit, diejenigen anzusprechen, die angesprochen sein wollen, und zwar im Thema, das für mich sehr wichtig ist.

In meinem Land, in der Tschechischen Republik, kennt Brixen – meistens aber nur von der Ferne – fast jeder, da hier im neunzehnten Jahrhundert der bekannte tschechische Dichter und Journalist Karel Havlíček Borovský ins Exil geschickt wurde. Seit dieser Zeit haben die Tschechen das Gefühl, dass es fast ein Traum sein muss, in einem solchen Exil zu sein. In unserem Teil des Kontinents war es eher üblich, politische Gegner ins Exil nach Sibirien zu schicken.

Am Anfang möchte ich sagen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich mich an einem Ort befinde, wo die europäischen Entwicklungen anders gesehen und interpretiert werden, als in dem Land wo ich lebe. Gerade diese Unterschiede und ihre Gründe wollte ich in meiner heutigen Rede erörtern.

Die Tschechische Republik war jahrhundertelang – und eine gewisse Zeit zusammen mit Ihnen – Bestandteil eines vielvölkerischen Reiches (heute würde man eher das Wort multinationalen benutzen), in dem sich die Bürger unseres Landes nicht sehr wohl gefühlt haben. Im Jahre 1918 hat unser Land ihre Unabhängigkeit in der Form der Tschechoslowakei gewonnen. Das dauerte bis zum Anfang der neunziger Jahre, als sich von uns die Slowakei getrennt hat.

Wir identifizieren uns mit dem Staat, in dem wir jetzt leben. Unsere Unabhängigkeit schätzen wir sehr hoch und deshalb haben wir auch keine Ambition mit einem anderen, größeren oder kleineren Staat oder mit anderen Staaten eine neue Entität zu bilden. Irgendeine Schwächung unserer heutigen Entität, das Entscheiden über uns ohne uns – egal ob in Wien, Moskau oder Brüssel – wünschen wir nicht. Deshalb gibt es bei uns eine enorme Vorsichtigkeit vis-à-vis den heutigen Entwicklungen in Europa.

Ich will nicht behaupten, dass ich weiß, was die Leute in Südtirol über diese Entwicklungen denken. Als ich zum ersten Mal in diese Gegend zum Skifahren fuhr, dachte ich, dass ich zum Passo Monte Croce fahre. Schnell habe ich aber verstanden, dass ich am Kreuzbergpass bin. Die Wettervorhersage in der Tageszeitung war auf der Landkarte von Tirol, nicht Südtirol, gezeigt. Auch das war für mich eine wichtige Information. Es schien mir, dass die Leute hier wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, dass Sie in einer klar definierten Entität leben. Auch mit der Sprache ist es nicht so einfach. Als ich hier damals angekommen bin, habe ich das Lehrbuch der italienischen Konversation mitgenommen, was aber nicht nötig war. Mit großem Interesse habe ich mir damals auch die Geschichten über die so genannten Katakombenschulen angehört, die in diesem Teil des Landes in den 30er Jahren in deutscher Sprache organisiert wurden.

Die Differenz der Perspektive ist klar. Wir sind froh, dass wir „Fern von Moskau“ sind („Fern von Moskau“ war der Titel des bekannten Buches von Wassilij Achajiw, das anfangs der 50er Jahre in der Sowjetunion veröffentlicht wurde und für uns in der Grundschule Pflichtlektüre war), wir sind aber nicht froh, dass wir uns jetzt näher und näher zu Brüssel bewegen. Als Hauptstadt genügt uns Prag.

Es scheint mir, dass Sie in Südtirol froh sind, dank Brüssel weniger Abhängigkeit von Rom zu haben. Deshalb haben Sie auch nichts dagegen, dass Brüssel von Rom mehr und mehr Kompetenzen und Entscheidungen übernimmt. Ich weiß, dass Italien gestern in Torino den 150. Jahrestag der Vereinigung des Landes gefeiert hat. Ich kenne auch verschiedene Erklärungen, die dazu in Südtirol und anderen Teilen Italiens geäußert wurden. Ich muss mir die Frage stellen, ob die Festlichkeiten in Torino, Rom, Palermo oder Brixen gleich waren.

Wir, in der Tschechischen Republik, haben heutzutage kein Rom, das wir kritisieren könnten. Bei uns wird die Gründung unseres modernen Staates im Oktober 1918 im ganzen Land als Nationalfeiertag auf dieselbe Weise gefeiert. Auch das ist ein wichtiger Unterschied.

Diese Erwägungen bringen mich zum Europa, bzw. zur Europäischen Union. Es enttäuscht mich immer wieder, dass die Leute den Unterschied zwischen Europa und der EU nicht sehen oder nicht wahrnehmen. In Europa waren unsere beiden Länder immer, in der EU sind die Tschechen fast 7 Jahre, die Südtiroler 54 Jahre lang. Der EU mussten wir beide beitreten, das zu machen, war eine wichtige Entscheidung. Die Zugehörigkeit zu Europa braucht keine Entscheidung, keinen institutionellen Beitritt. Wir gehören zu Europa. Wir sind Mitglieder der EU.

Die Motivation zur europäischen Integration war ganz klar und logisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte Europa die Öffnung, es brauchte die Beseitigung der Barrieren, die an den Staatsgrenzen existierten, es brauchte die Liberalisierung der Bewegung von Personen, Gütern, Kapital, aber auch Ideen. Das wurde durch die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erreicht. Das war, auch in meinen Augen, ein – ohne Zweifel – positiver Schritt.

Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass der Kontinent auch die Bewirtschaftung einer gewissen Anzahl von „public goods“ (öffentlichen Gütern), die an der gesamteuropäischen Ebene existieren, organisieren muss. Das wurde in den folgenden Jahrzehnten durchgeführt und durch den Übergang von EWG zur EG realisiert.

Europa brauchte nichts mehr. Es brauchte keine künstliche Unifizierung, es brauchte keine Zentralisierung und Regulierung von mehreren und mehreren menschlichen Aktivitäten von einem zentralen Punkt aus, es brauchte keinen Übergang von der EG zur EU und schon überhaupt brauchte es nicht die Europäische Währungsunion (EWU). Dazu ist ihre Heterogenität zu groß. Die Hypothese der Euro-Naivisten, dass „one size fits all“, gilt bestimmt nicht. Die Krise der letzten Jahre hat das ganz überzeugend demonstriert.

Die heutige Situation führt zu keiner guten Lösung. Man muss entweder einen Schritt zurück gehen, zu einer niedrigeren Form der Integration, oder vorwärts, zu der höheren Form. Wir sehen, dass die europäischen politischen Eliten vorwärts zielen, zu weiterer Unifizierung, zum Übergang von der EWU zur EFU, d.h. zu der Europäischen Fiskalunion. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Leute in Europa ein Maximum von Autonomie von Brüssel wollen, so wie die Leute in Südtirol ein Maximum von Autonomie von Rom wollen. (Ich weiß, dass ich riskiere, wenn ich mir die Bemerkung erlaube, dass die Südtiroler erst später begreifen werden, dass ihre erträumte Autonomie von einem anderen Ende weggeschnitten wird.)

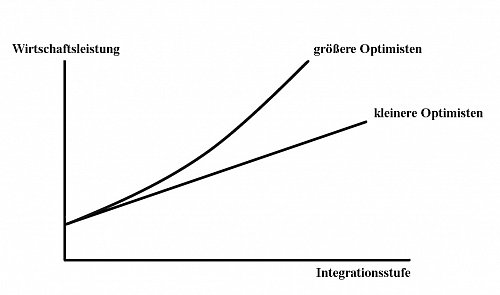

Die Institutionen sind nicht neutral, ganz im Gegenteil, ihren Einfluss auf das menschliche Benehmen ist groß. Wir sollten wissen, dass die Institutionen, die ganze institutionelle Gestaltung, auch für die wirtschaftliche Leistung sehr wichtig sind. Nur die Euro-Naivisten vermuten, dass die Vertiefung der europäischen Integration, d.h. die Zentralisierung der EU-Entscheidungen, einen positiven Wirtschaftseffekt hat. Sie glauben, und das höre ich täglich, dass je mehr der Integration und je mehr der Unifizierung, desto besser. Ihre impliziten Vorstellungen kann man auf folgende Weise darstellen:

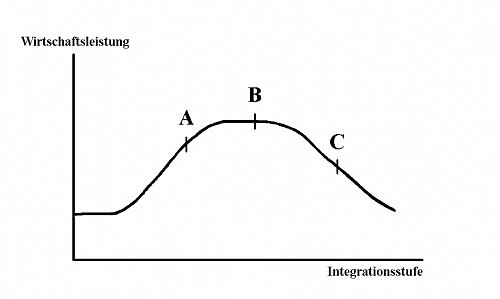

Die Euro-Realisten sehen nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Effekte der Integration. Sie wissen sehr gut, dass die weitere Fortsetzung der Integration – sowie auch die Fortsetzung aller anderen menschlichen Aktivitäten – einen abnehmenden Grenzeffekt hat. Sie wissen, dass es nach der Überschreitung von einem gewissen Punkt (der Punkt B in dem nächsten Graph) geschehen kann, dass nicht nur der Grenzeffekt, sondern auch der Gesamteffekt sinken wird. Dieses ökonomische Gesetz bestätigt die alte menschliche Weisheit, dass mehr sehr oft weniger bedeutet. Man kann das ungefähr so darstellen:

Ich bin überzeugt, dass die Grenzeffekte der Vertiefung der Integration heutzutage schon negativ sind. Wir sind wahrscheinlich sehr weit hinter dem Punkt B, irgendwo in der Nähe vom Punkt C.

Die Konsequenzen der heutigen institutionellen Entwicklung der EU sind aber nur eine Seite der gegenwärtigen Probleme der europäischen Wirtschaft. Von der anderen Seite wirkt die Qualität des heutigen europäischen Wirtschaftssystems, der in dem ganzen Kontinent mehr und mehr identisch, d.h. „EUisch“, ist. In der ersten historischen Phase der europäischen Integration haben die Liberalisierungstendenzen vorgeherrscht. In der zweiten Phase, besonders in den letzten zwanzig Jahren, dominieren leider die Zentralisierungs-, Harmonisierungs-, Standardisierungs- und Regulierungstendenzen.

Am Anfang wollten fast alle die freie Marktwirtschaft (die Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard, obwohl auch er das Gegenteil zu der Zentralverwaltungswirtschaft als soziale Marktwirtschaft bezeichnet hat). Jetzt dominiert die soziale, nicht erhardische Marktwirtschaft (wo das Adjektiv „sozial“ viel wichtiger als das Substantiv „Marktwirtschaft“ ist), die ich, zusammen mit Ludwig Erhard und – weil wir uns jetzt in der Nähe der österreichischen Grenze befinden – auch mit Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek, als etwas ganz anderes als die wirkliche Marktwirtschaft betrachte. Die Nachwirkungen dieses Wirtschaftssystems sieht man in der langfristigen ökonomischen Stagnation Europas im Vergleich zu den anderen Teilen der Welt.

Zum Schluss möchte ich wieder zum Titel meiner Rede zurückkehren, zu der „nicht allzu rosigen Zukunft Europas“. Wir sollten fähig sein, uns selbst mit kritischen Augen zu betrachten. Wir sollten beginnen, aus dieser Betrachtung fundamentale Schlussfolgerungen zu ziehen. Hauptsächlich sollten wir fähig sein, darüber offen zu sprechen, d.h. eventuell auch politisch unkorrekt. Ich habe mich bemüht, gerade das hier heute zu machen. Vielen Dank für diese Gelegenheit.

Václav Klaus, Rede an dem 7. Südtiroler Wirtschaftsforum, Brixen, 18. März 2011

- hlavní stránka

- životopis

- tisková sdělení

- fotogalerie

- Články a eseje

- Ekonomické texty

- Projevy a vystoupení

- Rozhovory

- Dokumenty

- Co Klaus neřekl

- Excerpta z četby

- Jinýma očima

- Komentáře IVK

- zajímavé odkazy

- English Pages

- Deutsche Seiten

- Pagine Italiane

- Pages Françaises

- Русский Сайт

- Polskie Strony

- kalendář

- knihy

- RSS

Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.